Musik – Zusammenarbeit mit Kurt Weill – Film

Rudolf Goehr war der Nachfolger von István Kardos und Pál Ábel als Leiter des Abel-Quartetts. Sein tragisches Schicksal als zweimal Vertriebener – zuerst aus dem Deutschen Reich, dann aus dem französischen Exil – steht exemplarisch für das vieler deutsch-jüdischer Künstler der ausgehenden Weimarer Republik.

Als Quellen für diese kurze Biografie dienten:

Von Peter Gradenwitz: „Arnold Schönberg und seine Meisterschüler. Berlin 1925-1933“. Darin zitiert der Autor ein in Goehrs Nachlass gefundenen Typoskript – Rudolf Goehr war nämlich, ebenso wie sein Bruder, einer dieser Meisterschüler. Außerdem: der Briefwechsel zwischen Arnold Schönberg und Rudolf Goehr, der sich im Schönberg Archiv, Wien, nachlesen lässt, sowie Akten aus der Archivdatenbank der Preußischen Akademie der Künste und der Entschädigungsbehörde in Berlin.

Rudolf Goehr wurde am 25. Dezember 1906 in Berlin geboren und stammte aus einer musikalischen Familie. Seine Eltern waren der Kaufmann Julius Goehr und seine Frau Thekla, geborene Mendelsohn. Seine Mutter hatte an der Neuen Akademie der Tonkunst in Berlin Klavier studiert, und gab ihrem Sohn schon von frühester Kindheit an Klavierunterricht. Sein älterer Bruder war der spätere Dirigent Walter Goehr. 1925 legte er am Friedrichswerderschen Gymnasium das Abitur ab und begann daraufhin ein Jurastudium, das er aber nach einem Jahr zugunsten eines Musikstudiums an der Hochschule für Musik abbrach.

1929 versucht Rudolf Goehr, wie schon zuvor sein Bruder, in Arnold Schönbergs Meisterkurs für Komposition an der Preußischen Akademie der Künste aufgenommen zu werden, um, wie er schreibt „etwas Ordnung in meine musikalischen Abenteuer hineinzubekommen“ (Rudolf Goehr, zitiert im Buch von Peter Gradenwitz). Nach einem Aufnahmegespräch mit Schönberg tritt er am 1. April 1930 in Schönbergs Meisterklasse ein und bleibt ein Jahr dabei. Nuria Schoenberg-Nono schreibt im Vorwort zu Peter Gradenwitz‘ Buch:

„Seine Schüler waren wahrscheinlich Schönbergs beste Freunde. Treue war für ihn außerordentlich wichtig in einem Leben, in dem er als ein Jude und als ein Komponist verfolgt wurde. Er hat mit uns zuweilen über seine europäischen Schüler gesprochen. Wir hatten sehr selten Gelegenheit, etwas von ihrer Musik zu hören. Es ist heute, wo man fast alles auf CDs hören kann, schwer zu verstehen, dass man damals moderne Musik nur in Konzerten hören konnte…“

Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, orchestrierte er „alles was im Buch steht. Manchmal sogar Militärmärsche!“ – Musik für Filme, Theater und Funk-Hörspiele, oft in Zusammenarbeit mit Walter, der damals bereits bei der Berliner Funkstunde eine feste Stellung hatte. Laut einer Erklärung des Rundfunkpioniers Alfred Braun für Goehrs Entschädigungsverfahren im Jahr 1956, brachte ihn Walter als musikalischen Assistenten zu einer Hörspielprobe mit, und Rudolf Goehr „war dann mehrere Jahre in dieser Eigenschaft tätig.“ Im Dezember 1930 kam am Theater in der Klosterstraße eine „Posse mit Gesang“ mit dem Titel „Einer von unsere Leut“ mit Fritz Lion zur Uraufführung, für die Goehr die Musik geschrieben hatte.

Der Komponist und Musikwissenschaftler Hans Heinz Stuckenschmidt berichtet, der junge Rudolf Goehr habe 1930 bei den Proben zur Funkaufführung von Arnold Schönbergs Oper „Von heute auf morgen“ die Einstudierung der Gesangsnummern geleitet und auch das Funkorchester dirigiert. (Die Aufführung in der Funkstunde war die zweite und letzte Aufführung des Werks zu Lebzeiten des Komponisten.) Außerdem wurde Goehr als Dirigent und Arrangeur von der ufa beschäftigt, unter anderem für den Film „Emil und die Detektive“ (1931).

Wie er schreibt, legte er Schönberg nur sehr selten eigene Kompositionen vor und stellt sich selbst die Frage, warum: „Sei es, dass ich damals zu viel an Film, Radio, Platten und Geldverdienen dachte?“ (Man muss bedenken, dass er erst 24 Jahre alt war und gerade die Geburtsstunden des Tonfilms und des Rundfunks miterlebte!)

Im Winterhalbjahr 1930/31 bescheinigt Arnold Schönberg im Frequenznachweis für die Schüler seiner Meisterklasse seinem Schüler Rudolf Goehr, dass er „regelmäßig an den Übungen“ teilnehme und sich dabei an „Analysen und dgl.“ beteilige. In der Rubrik „Fortschritte“ notiert Schönberg: „einstweilen noch nicht sehr groß; Versuche, das Neugelernte zu verarbeiten.“ Als Kompositionen, die in der Unterrichtszeit entstanden sind, führt er Kammermusik und Klaviermusik an.

Im selben Zeitraum wie Goehr bei Schönberg eingeschrieben waren der Siebenbürger

Norbert von Hannenheim, der Schweizer Erich Schmid, der Grieche Nikos Skalkottas und Fried Walter, der zeitweise ebenfalls für Vokalgruppen arbeitete, unter anderem 1930 einige Monate für die Comedian Harmonists und später für die Humoresk Melodios.

Irgendwann in den ersten Monaten des Jahres 1931 übernahm er von Pál Ábel die Leitung seines neugegründeten Gesangsensembles. Ábel hatte Ende 1929 seine ursprünglichen Abel-Sänger wegen Streitigkeiten um die Verteilung der Gagen verlassen und danach ein neues Quartett gegründet, das teilweise als „Abels“, teilweise auch als „Professor Abel und seine Jazz-Sänger“ in Erscheinung trat, zum Beispiel auf einigen Plattenaufnahmen im Herbst 1930.

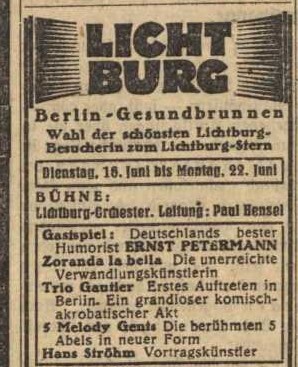

Mit Rudolf Goehr nahm diese Gruppe weiterhin unter dem Namen „Abel-Quartett“ Platten für das Label Kristall auf, überall sonst erschienen sie als die „Melody Gents“.

Mit den Melody Gents ist Rudolf Goehr in dem Film „Mädchen zum Heiraten“ mit Renate Müller, Hermann Thimig, Szöke Szakall und Oskar Sima zu sehen, der am 15. April 1932 Premiere hatte. Das Quartett singt im Aufnahmestudio „Ich will heiraten“, begleitet von Rudolf Goehr am Klavier, der sogar einen Satz sprechen darf.

1932 hat er die musikalische Leitung des Kurzfilms „Eine wie Du“. Im Mai 1932 wechselt er von den Melody Gents zu den Five Songs – das heisst, den Original-Abels – als István Kardos diese Gruppe verläßt, um die Kardosch-Sänger zu gründen. Im April 1932 erscheint Goehr zum letzten Mal auf einer Platte der Melody Gents auf Kristall, im August taucht er dort mit den Five Songs auf: mit „Irgendwo auf der Welt“, „Einmal schafft’s jeder“ und „Ins blaue Leben“, die auf Kristall unter dem Namen „Abel-Quartett“ veröffentlicht werden.

In seine Zeit bei den Five Songs fällt ihre Mitwirkung an dem legendären Film „Ekstase“: die Gruppe ist mit „Weinen, weil die Liebe dir Leid gebracht“ in der Strandszene zu hören.

„Und dann eines Tages kamen die glorreichen Zeiten!“

Mit der Machtergreifung der Nazis verloren Arnold Schönberg und Walter Goehr wegen ihrer jüdischen Abstammung ihre Stellungen an der Akademie der Künste beziehungsweise beim Rundfunk. Walter Goehr ging als „musical director“ zur Gramophone Company nach London, Schönberg emigrierte über Paris in die Vereinigten Staaten. Die Five Songs gingen zurück nach Ungarn, Rudolf Goehr zog es, wie so viele, nach Paris. Auch die Melody Gents verschwanden im November 1932 von der Bildfläche, es sind allerdings bisher keine weiteren Details dazu bekannt.

Noch in Paris bat Schönberg Goehr, mit der bekannten Sängerin Marya Freund seinen „Pierrot lunaire“ einzustudieren. Sie galt als die bedeutendste Interpretin des Stückes. Dirigieren sollte Hermann Scherchen, der schon 1912 die Uraufführung geleitet hatte und sich sein Leben lang für Schönbergs Musik einsetzte, Rudolf Goehr sollte den Klavierpart übernehmen. Die Aufführung fand nach Schönbergs Abreise in die Vereinigten Staaten statt.

Die Verbindung zwischen Schönberg und seinen Schülern war weit mehr als eine Lehrer-Schüler Beziehung: seine Schüler verehrten ihn, und er nahm Anteil an ihren Schicksalen. Er unterstützte sie nicht nur mit künstlerischen, sondern auch mit praktischen Ratschlägen, und, wie Gradenwitz schreibt, „half ihnen auch mit finanziellen Mitteln aus, wo sie es dringend nötig hatten, selbst dann, wenn seine eigene Lage gerade prekär war.“ Sein Sohn Georg arbeitete in Paris eine Zeitlang für Rudolf Goehr als Notenkopist, während Schönberg, der im Exil selbst mit wirtschaftlichen Nöten zu kämpfen hatte, verzweifelt versuchte, seinen Sohn zu unterstützen und gleichzeitig (vergeblich) seine Ausreise in die USA zu erwirken.

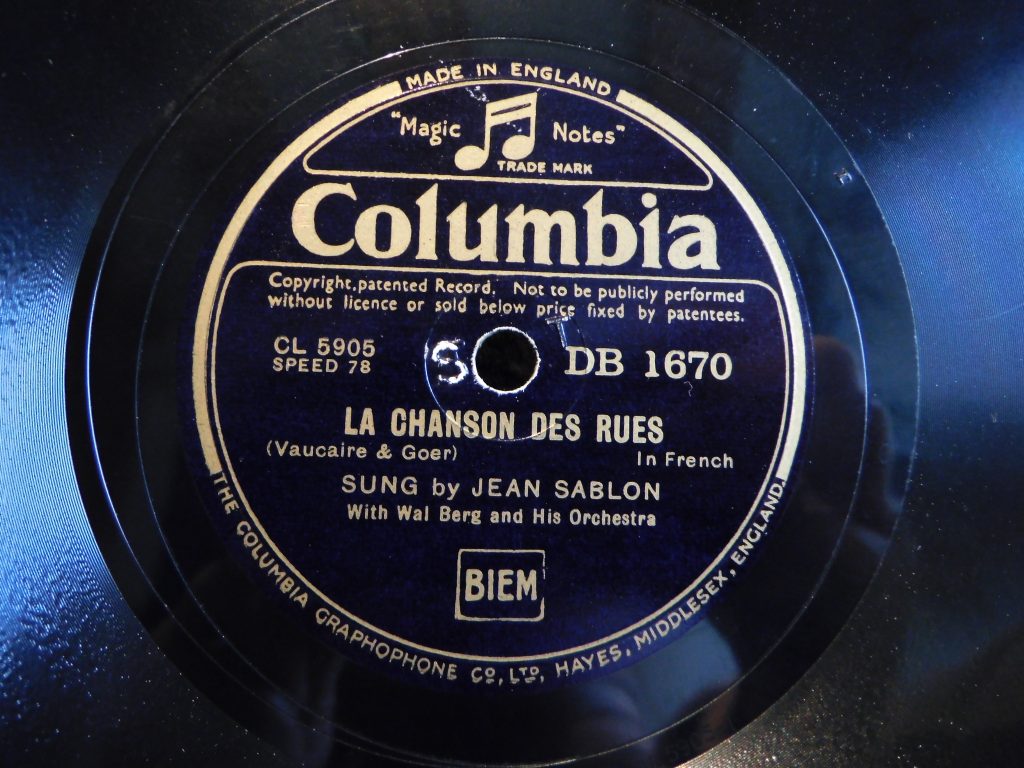

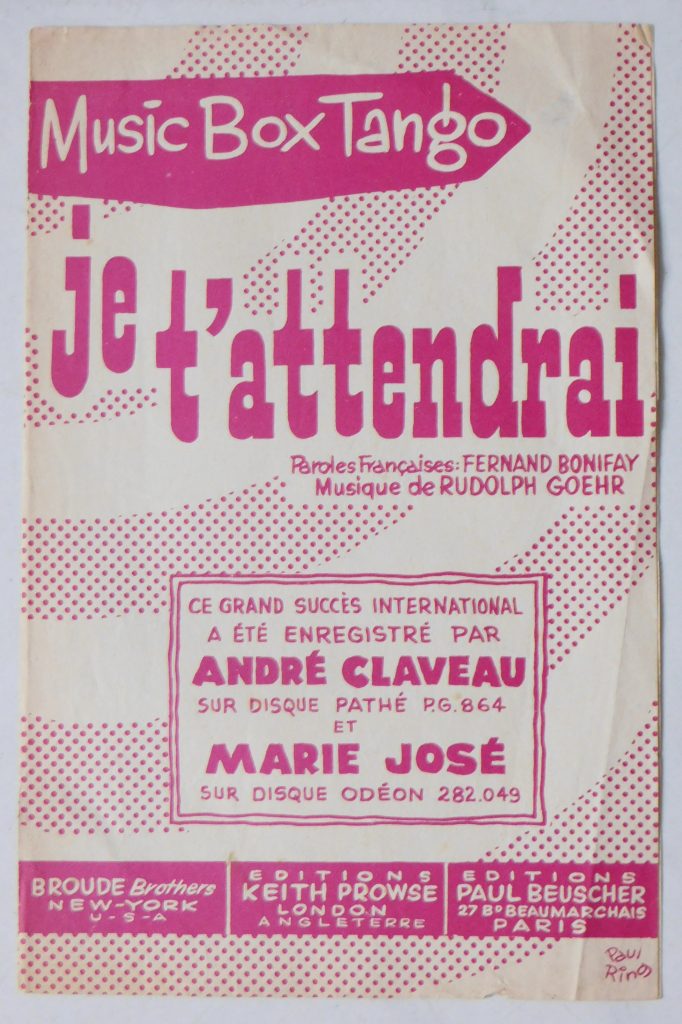

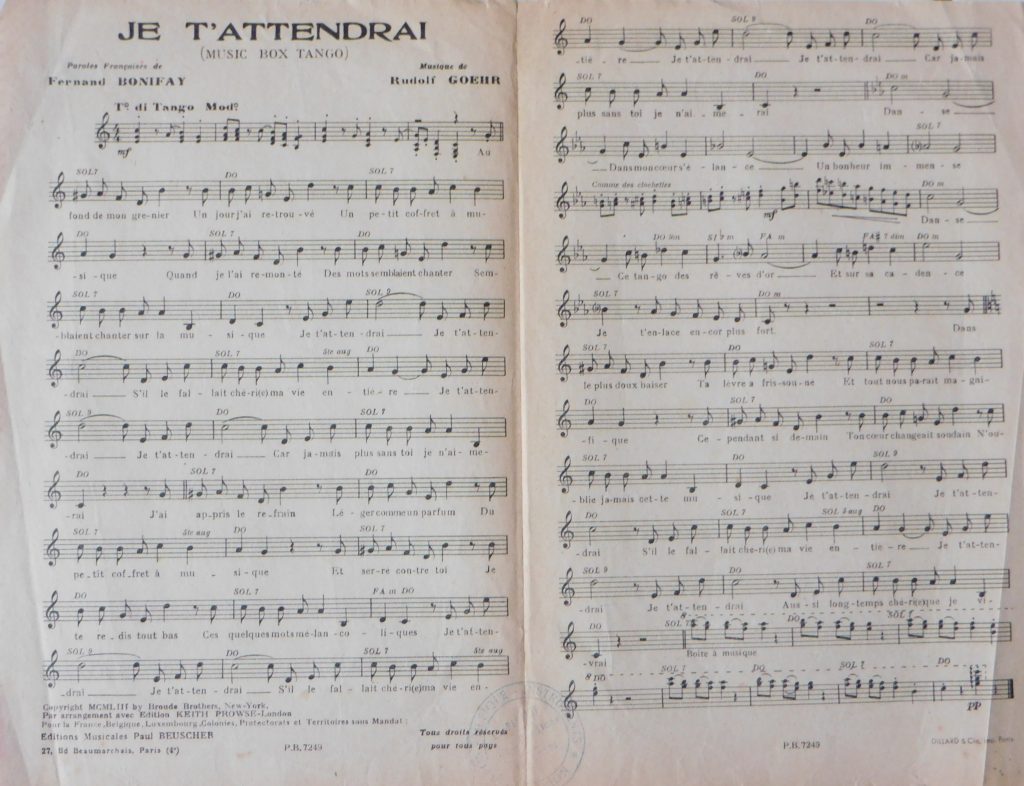

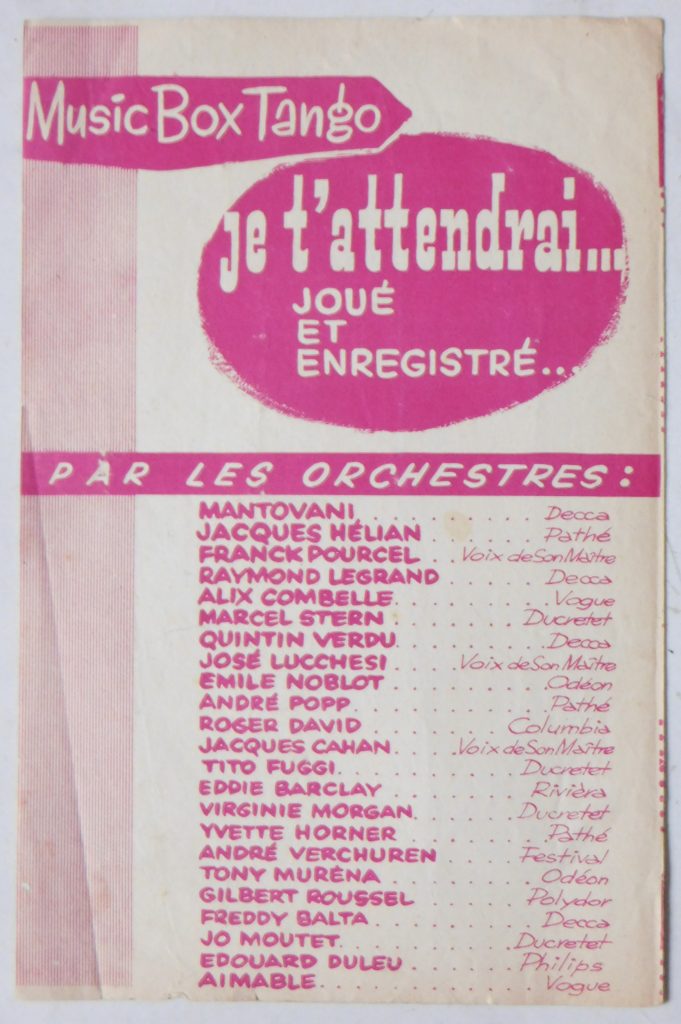

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte Goehr in Paris Fuß gefasst und sich bis 1938 als Komponist und Arrangeur etabliert. Er komponierte Chansons (wie das berühmte „Chanson des Rues“ und „Le Bassin de la Villette“, hier 1938 aufgenommen von der berühmten französischen Sängerin Lys Gauty). Zusammen mit seiner Frau, der Sängerin Judith Shlonsky, später bekannt unter dem Namen Nina Valery, gab er einige Konzerte in London und Paris. Sie war die Schwester der Komponistin und Pianistin Verdina Shlonsky und des Dichters Avraham Shlonsky. Außerdem arbeitete er mit zwei Gesangsensembles: den Minstrels und den Cinq de la Chanson. Dennoch hoffte er auf eine mögliche Übersiedlung in die Vereinigten Staaten, wo sein Mentor Schönberg ihn schon 1934 dem Orchesterleiter Nathaniel Shilkret als Arrangeur empfahl, was sich jedoch zerschlug. Zu seinem Freundeskreis in Paris gehörten die ebenfalls exilierten Schriftsteller Konrad Heiden und Hermann Kesten.

Rudolf Goehr komponierte und arrangierte auch in Frankreich weiterhin Filmmusik, zum Beispiel 1935 für den Josephine-Baker-Film „Prinzessin Tam-Tam“ und 1939 für „Ohne ein Morgen“ von Max Ophüls, an dem überwiegend deutsche Emigranten mitwirkten.

„Ich bin eigentlich nirgendmehr zu Haus; ich habe kein Heim mehr.“

1939 wird das Ziel „Amerika“ von einer „gewisse(n) Verbesserung“ zu einer „absolute(n) Lebensnotwendigkeit“ (Rudolf Goehr an Arnold Schönberg im September 1940), denn:

Wie viele deutsche Flüchtlinge wird Rudolf Goehr nach Kriegsbeginn im September 1939 interniert (einen kurzen Überblick über diese Thematik gibt es auf Künste im Exil: Aus Flüchtlingen werden „feindliche Ausländer“), und zwar zunächst in den Lagern Colombes und Montargis in der Nähe von Paris. Im November 1939 meldet er sich wie viele andere Internierte in Montargis freiwillig zur Fremdenlegion, wird aber wegen seines schlechten Gesundheitszustands – er hatte in den Lagern einige Male an der Ruhr gelitten – nach der Musterung am 15. Dezember als untauglich befunden. Dank der Fürsprache einiger französischer Künstlerfreunde und Kolleg:innen (darunter Édith Piaf) wird er dennoch am 18. Januar 1940 aus der Lagerhaft entlassen. Am 15. Mai 1940 wird er jedoch in Paris erneut in Haft genommen und schließlich in das Lager Tence bei Lyon gebracht. Am 26. Juli 1940 schreibt er von dort an Schönberg, dass der Vormarsch der deutschen Armee nur kurz vor dem Lager zum Stillstand gekommen sei. Seine Frau hält sich mittlerweile in Porté-Puymorens in den Pyrenäen auf, und es gelingt ihm mit ihrer Hilfe, Anfang August aus dem Lager freizukommen. Bis zum Mai 1941 lebt das Ehepaar nun in Porté-Puymorens unter, wie Goehr später schreibt, „menschenunwürdigen Bedingungen“. Sie dürfen den Ort nur mit behördlicher Genehmigung einige Male verlassen, um ihre Auswanderung zu betreiben. Zu Goehrs Freunden in Paris und Leidensgenossen in den Lagern gehörten neben den schon erwähnten Schriftstellern Heiden und Kesten auch der Komponist Rolf Marbot („Mein kleiner grüner Kaktus“).

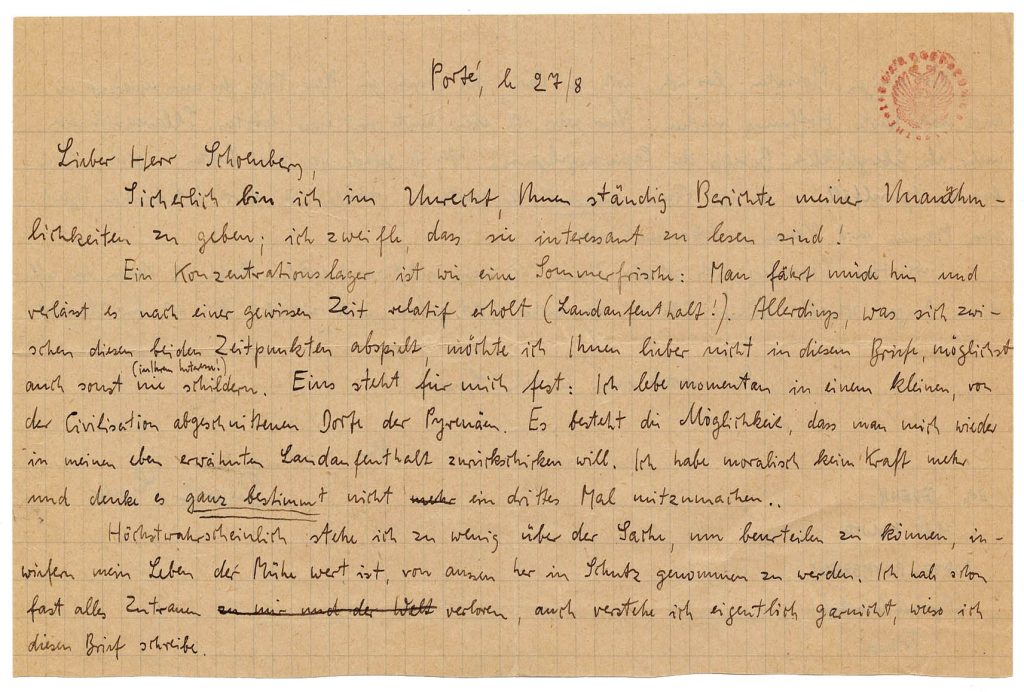

Am 27. August 1940 schreibt er diesen Brief an Schönberg, zwischen Sarkasmus und Verzweiflung:

„Ein Konzentrationslager ist wie eine Sommerfrische: Man fährt müde hin und verlässt es nach einer gewissen Zeit relativ erholt (Landaufenthalt!). Allerdings, was sich zwischen diesen beiden Zeitpunkten abspielt, möchte ich Ihnen lieber nicht in diesem Briefe, möglichst auch sonst nie (in Ihrem Interesse!) schildern. Eins steht für mich fest: Ich lebe momentan in einem kleinen, von der Civilisation abgeschnittenen Dorfe der Pyrenäen. Es besteht die Möglichkeit, dass man mich wieder in meinen oben erwähnten Landaufenthalt zurückschicken will. Ich habe moralisch keine Kraft mehr und denke es ganz bestimmt nicht mehr ein drittes Mal mitzumachen.

Höchstwahrscheinlich stehe ich zu wenig über der Sache, um beurteilen zu können, inwiefern mein Leben der Mühe wert ist, von aussen her in Schutz genommen zu werden. Ich hab schon fast alles Zutrauen an mir und der Welt verloren, auch verstehe ich eigentlich gar nicht, wieso ich diesen Brief schreibe.“

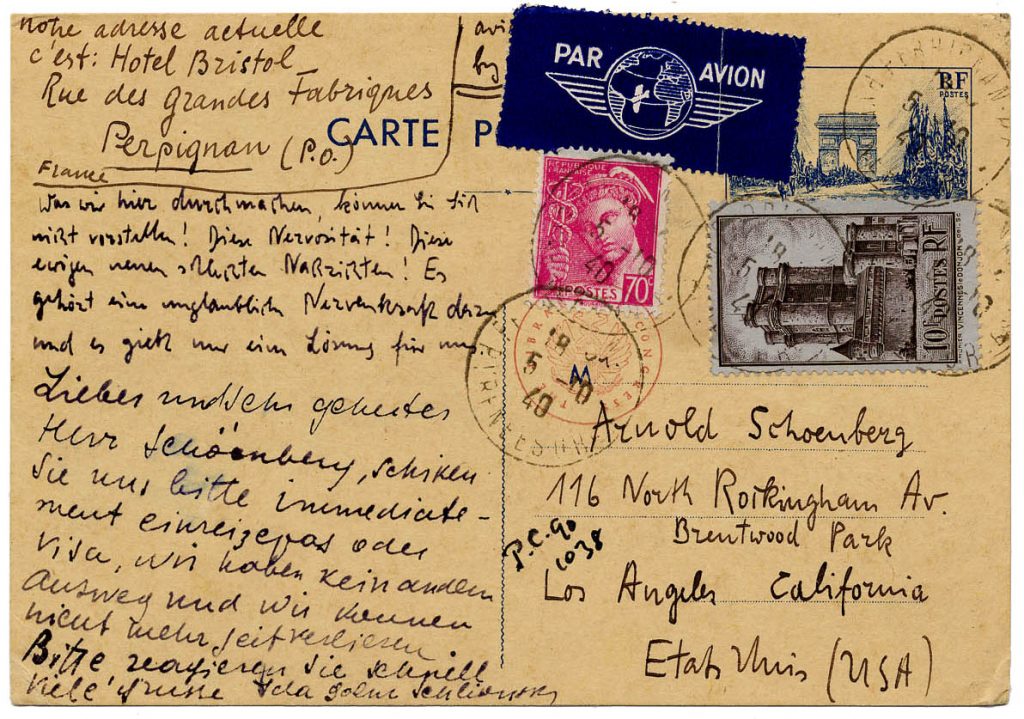

In den USA bemüht sich Schönberg mit Hilfe des „Placement Commitee for German and Austrian musicians“ um Visa für Goehr und seine Frau. Im Oktober 1940, während er auf seine Einbürgerung wartet, verfasst er ein sogenanntes Affidavit (eine Bürgschaftserklärung) für Rudolf Goehr. Im April 1941 wird Schönberg schließlich amerikanischer Staatsbürger. Er verhalf auf dieselbe Weise einigen früheren Schülern und Kollegen zur Einreise in die Vereinigten Staaten. Die Goehrs erhalten die Genehmigung nach Marseille zu fahren, um von dort aus ein Schiff zu besteigen. Am 12. Mai 1941 verlassen sie den Hafen von Marseille an Bord der „Mont Viso“, die sie zunächst nach Martinique bringen soll, von wo aus es dann mit einem anderen Schiff weiter in die USA gehen soll. Jedoch wird das Flüchtlingsschiff von den Behörden zunächst nach Casablanca zurückbeordert. Dort werden die Geflüchteten zunächst an Bord festgehalten, dann zwei Monate lang in einem Lager bei Kasba Tadla unter „unsagbar schlechten Bedingungen“ interniert.

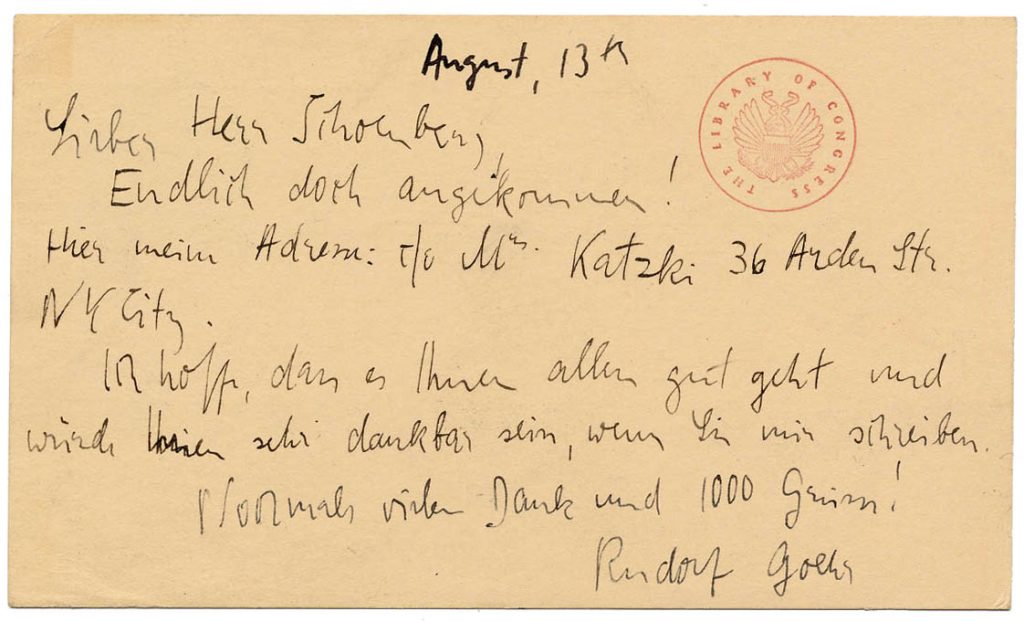

Im Juli gelingt es den Goehrs endlich mit der Unterstützung eines jüdischen Hilfskomitees, auf einem portugiesischen Schiff in die Vereinigten Staaten ausreisen. Am 6. August 1941 gehen sie in New York an Land.

Im November 1942 erhält Rudolf Goehr ein festes Engagement für die wöchentliche Eastman Kodak Radio Show „Musical Pictures“, für die er Musikstücke auswählt, arrangiert und dirigiert.

Außerdem arbeitet er für das junge Label „Bost Records“ des ebenfalls ins Exil geflohenen Herbert H. Borchardt. Die beiden kannten sich vermutlich schon aus Paris, wo Borchardt am Aufbau der Grammophon-Auslandsmarke „Polydor“ beteiligt war. (Er war ein Neffe von Bruno Borchardt, der bis 1933 Generaldirektor der Deutschen Grammophon gewesen war. Bruno Borchardt starb 1940 im Pariser Exil an Krebs, seine Frau und zwei Geschwister wurden in Auschwitz ermordet.)

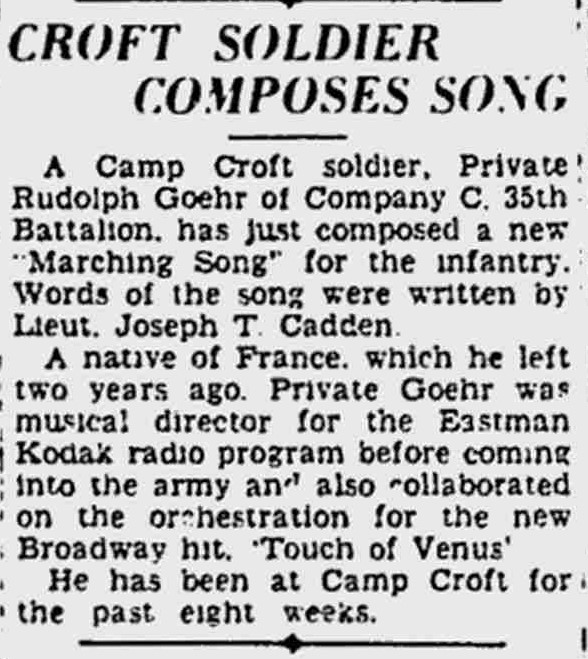

Durch Borchardt lernt Goehr in New York Kurt Weill kennen und beginnt, für ihn zu arbeiten. Er besorgt 1943 die Arrangements für die Broadway-Aufführung von Weills „One touch of Venus“, das mit 567 Vorstellungen ab Oktober 1943 Weills erfolgreichstes Broadway-Musical wurde.

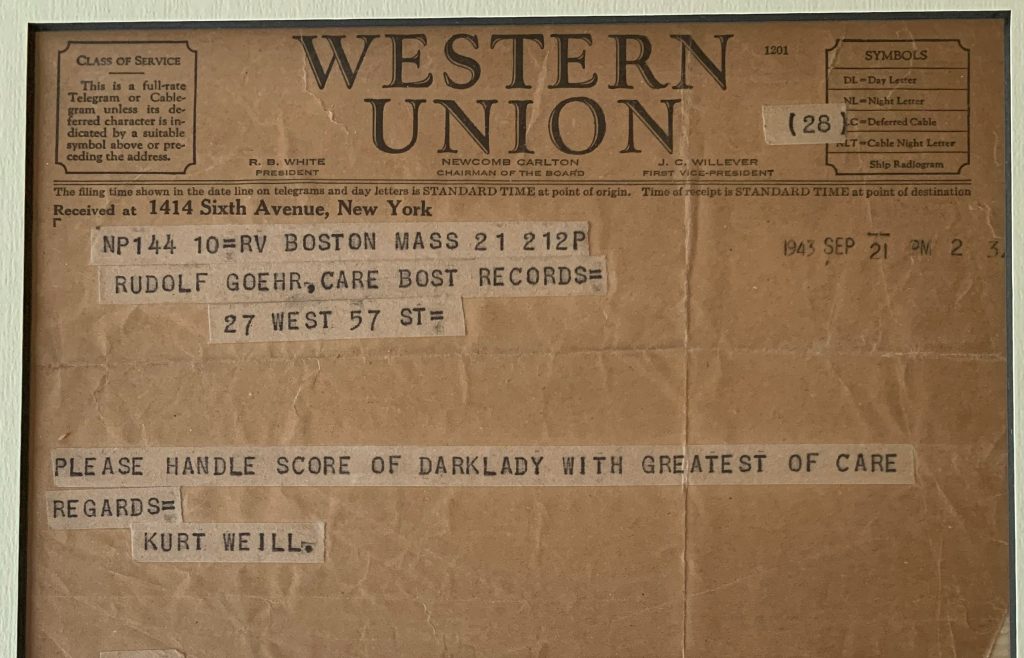

In diesem Telegramm vom September 1943 bittet Weill Rudolf Goehr, die Partitur seines Musicals „Lady in the dark“ mit der größten Sorgfalt zu behandeln. Da die Broadway-Aufführung des Stückes zu diesem Zeitpunkt schon einige Monate zurückliegt, betrifft das Telegramm möglicherweise eine Plattenaufnahme für Bost Records, und nicht eine Aufführung.

In einem Interview im Jahr 1984 erwähnt Herbert Borchardt den Namen von Rudolf Goehr im Zusammenhang mit Aufnahmen mit Kurt Weill und Lotte Lenya im Bost-Studio an der 57th Street im Jahr 1942. Er erklärt, dass er Goehr dem Komponisten vorgestellt hatte und dass entweder Goehr oder Weill selbst bei den Aufnahmen am Piano saßen, und dass Goehr zahlreiche Arrangements für Weills Musicals besorgte, darunter „Lady in the dark“ und spätere Werke. Das Interview wurde im Newsletter der Kurt Weill Foundation for Music im Frühjahr 2005 veröffentlicht, und in der Fußnote zu diesem Abschnitt des Gesprächs mit Borchardt heißt es, es gäbe keine Hinweise darauf, dass Goehr zu Weills Lebzeiten seine Werke arrangiert habe – was nun allerdings festzustehen scheint, zumindest im Fall des äußerst erfolgreichen „One touch of Venus“ und von „A flag is born“ aus dem Jahr 1946 (Newsletter – The Kurt Weill Foundation for Music, Volume 23, Number 1, Spring 2005. Recording Kurt Weill . . . Herbert Borchardt Remembers). Zitat Borchardt: „If he [Weill, Anm. d.V.] didn’t play the piano then we used at that time Rudolf Goehr, who went to Israel. He was a composer and I introduced him to Kurt Weill, and he made a lot of arrangements for Weill’s musicals. For Lady in the dark and other shows which he did later.“ Borchardt verwechselt vermutlich „Lady in the dark“ mit „One touch of Venus“, aber die Tatsache von Goehrs Arbeit mit Weill bleibt bestehen.

Einige der im Interview erwähnten Aufnahmen gibt es hier zu hören: J’Attends un Navire; Complainte de la Seine; Soerabaja Johnny; Wie Man Sich Bettet : Kurt Weill. Anzumerken ist, dass es auf dem Label lediglich heißt: „Recorded under the supervision of the composer“. Wäre der Komponist persönlich am Flügel gesessen, hätte man sich diese Werbung wohl kaum entgehen lassen – daher könnte man aufgrund von Borchardts Äußerungen darauf schließen, dass hier Rudolf Goehr der Begleiter von Lotte Lenya ist.

Ende 1943 wurde Goehr Soldat und bekam in der Folge die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er war in Camp Croft in South Carolina stationiert – wo ungefähr 3000 Emigranten ihren Militärdienst leisteten und dadurch US-Bürger wurden. Während seiner Militärzeit stellte er für das Office of War Information Musikprogramme zusammen. Er wurde jedoch bereits im Oktober 1944 wegen seiner schlechten nervlichen Verfassung wieder aus dem Dienst entlassen.

Im Jahr 1945 steuerte er für den kanadischen Film „Le Pére Chopin“ den Soundtrack bei.

1946 besorgte er die Orchestrierung von Kurt Weills Musik für das Theaterstück „A flag is born“, dessen Absicht es war, für die Schaffung eines jüdischen Staates zu werben und Geldmittel zu sammeln. Das Stück, geschrieben von dem bekannten Drehbuchautor Ben Hecht, hatte im September 1946 im Alvin Theatre am Broadway Premiere, Marlon Brando spielte die Rolle eines KZ-Überlebenden. Der Cincinnati Enquirer schreibt am 10. September: „The music of Kurt Weill is dramatic and apt for the tale, and is dressed in a telling and rich orchestration by Rudolf Goehr.“ („Die Musik von Kurt Weill ist dramatisch und angemessen für die Geschichte und wird von Rudolf Goehr in eine aufschlussreiche und reiche Orchestrierung eingebunden.“)

1948 erscheint auf dem New Yorker Label „Hargail Records“ eine Schallplatte mit dem Titel „Invitation to Paris“, auf der Goehrs Frau von ihm komponierte französische Chansons singt. Der „Aufbau“, die deutschsprachige jüdische Exilzeitung in New York, schreibt am 18. Juni 1948: „Goehr begleitet seine raffiniert gesetzten, sehr sensiblen Lieder mit der improvisatorischen Leichtigkeit, die ihrem Stile gemäß ist.“ und weiter: ein „…Hauch echter französischer Kabarettkunst“.

Im Dezember 1949 schreibt Goehr wieder einmal an Arnold Schönberg und berichtet ihm, dass er im Jahr zuvor eine zeitlang in Paris gewesen sei um Platten zu dirigieren und bei der Gelegenheit auch nach Berlin fuhr, wo er seinen Vater wiederfand. Im selben Brief schreibt er auch mit feinem Humor: „Seit Sie damals Nina und mich nach Amerika brachten, war ich in der Army und habe – wie Sie sicherlich aus den Zeitungen wissen! – den Krieg gewonnen.“ Es sei ihm nicht gelungen, reich zu werden oder seine „Geschäfte auch nur im geringsten in Ordnung zu bringen“, trotzdem möge er das New Yorker Leben sehr und habe das Gefühl, vorwärts gekommen zu sein.

Kurz darauf orchestriert er die Musik zu dem Stück „Happy as Larry“, das am 6. Januar 1950 am Coronet Theatre Premiere feierte. Die musikalische Leitung hatte der äußerst erfolgreiche Broadway Dirigent Franz Allers (My Fair Lady, Brigadoon), der 1938 ebenfalls vor den Nazis in die USA geflohen war.

1950 berichtet der „Aufbau“ über eine geplante zwei-monatige Konzerttournee des Ehepaars durch Israel auf Einladung des israelischen Unterrichtsministeriums. Dabei solle Goehr nicht nur als Pianist auftreten, sondern auch mehrere Orchesterkonzerte dirigieren.

1949 und 1951 steuert er die Musik zu zwei Filmen des Dokumentarfilmers Victor Vicas bei, die sich mit den Kämpfen und Aufbauleistungen des jungen Staates Israel beschäftigen. Auch der in Russland geborene Vicas war 1933 aus Berlin nach Paris und später in die USA geflohen.

Rudolf Goehrs Neigung zur „leichten Muse“ und dass er „gelernt hatte, auf allen Gebieten der Musik Vorzügliches zu leisten“, wie Gradenwitz schreibt, halfen ihm, in den Vereinigten Staaten Fuß zu fassen. Er litt jedoch lebenslang an den körperlichen und seelischen Folgen von Verfolgung und Internierung. Auch seine finanzielle Situation blieb schwierig, und er wurde zeitweise von seinem Bruder Walter unterstützt. Mit Schönberg blieb er bis zu dessen Tod in Kontakt. Er komponierte Musik vieler verschiedener Genres, sowohl im ernsten als auch im sogenannten „leichten“ Fach.

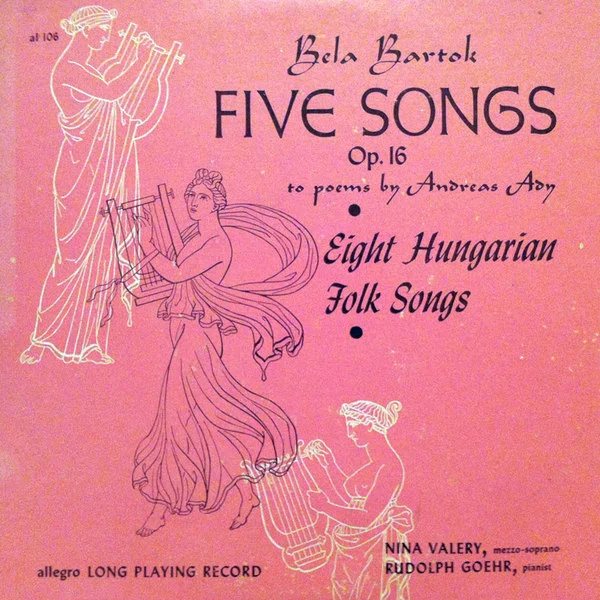

1950 veröffentlichen Rudolf Goehr und seine Frau eine LP mit Béla Bartóks „Five Songs, op. 16/Eight Hungarian Folk Songs“, die über das Label Naxos als Download erhältlich ist: https://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=9.81029. Auf Spotify kann man das Album hier hören:

Bartók 5 Songs Op. 16. Eight Hungarian Folksongs • Béla Bartók, Nina Valery, Rudolph Goehr

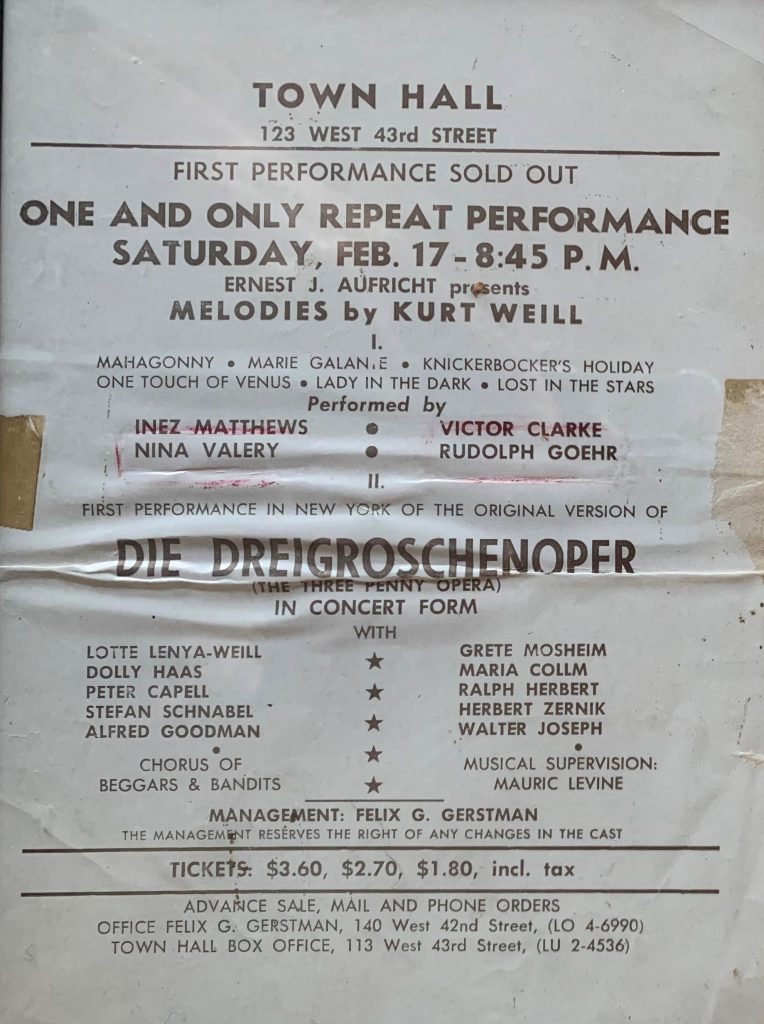

1951 nahmen die beiden an einer kleinen Konzertserie in der New Yorker Town Hall in der 43rd Street teil: in einem zweiteiligen Konzert wurden zunächst Melodien von Kurt Weill präsentiert, danach gab es eine konzertante Aufführung der Dreigroschenoper unter Beteiligung von Lotte Lenya-Weill, Dolly Haas, Grete Mosheim, Walter Joseph und anderen.

In den 50er Jahren arbeitete er für die beiden Firmen Young People’s Records und Children’s Record Guild, die eine Art „Club“ ähnlich dem Modell der beliebten Buchclubs darstellten und Musik für Kinder und Jugendliche produzierten. Viele Aufnahmen dieser in den USA beliebten Labels wurden von Rudolf Goehr arrangiert oder dirigiert. Ab 1956 lebten die Goehrs dann in Neuilly-sur-Seine bei Paris (Rue de la Ferme 23), da Rudolf Goehr zahlreiche gesundheitliche Probleme hatte und das New Yorker Klima nur schlecht vertrug.

Nach dem Tod seiner Frau Nina Valery heiratete er ein zweites Mal, und zwar die 1902 in Mannheim geborene und später in Pforzheim lebende Pianistin Friederike Susanne Löb, die 1940 nach New York emigriert war. Die beiden lebten in 315, East Sola Street im kalifornischen Santa Barbara.

Rudolf Goehr starb am 6. September 1981 in Santa Barbara. Er und seine zweite Ehefrau sind auf dem Santa Barbara Cemetery begraben. Suzanne Loeb Goehr (geb. am 25.10.1902) starb am 23.12.1988.

Etwas Musik von und mit Rudolf Goehr:

Mit den Melody Gents

- Rosa, reizende Rosa (Dezember 1931, Gloria GO 10196b)

- Wer weint heut‘ aus Liebe Tränen (Dezember 1931, Gloria GO 10197b)

- Si l’on ne s’était pas connu (Februar 1932, Parlophone 85.261)

- Achtung! Sie hören jetzt die Melody Gents (Februar 1932, Gloria GO 10273)

Mit den Melody Gents als „Abels-Quartett“

- Bianca (Oktober 1931, Kristall 7013)

- Schlaf, mein Liebling (Januar 1932, Kristall 7013)

Mit den Original-Abels/Five Songs

- Ins blaue Leben (August 1932, Kristall 7018)

- Irgendwo auf der Welt (August 1932, Kristall 7017 und 7018, Eltag 8310)

- Einmal schafft’s jeder (August 1932, Kristall 7017)

- Im schönsten Wiesengrunde (Oktober 1932, Kristall 7020)

Mit den Cinq de la Chanson und den Minstrels

Mit seiner Frau Nina Valéry

Bartók 5 Songs Op. 16. Eight Hungarian Folksongs • Béla Bartók, Nina Valery, Rudolph Goehr

Kompositionen von Rudolf Goehr

- Jean Sablon: La Chanson des rues

- Yves Montand: La chanson des rues

- Comedy Harmonists: La Chanson des rues

- Lys Gauty: Le Bassin de la Villette

- Rina Ketty: Tes bras (Where the cafe lights are gleaming)

- Bram Martin & his Dance Orchestra: Where the cafe lights are gleaming

- Eva Busch: Sammy de la Jamaique

- Una Mae Carlisle: Strange

- Ray Bloch and his orchestra: Donkey Tango

- Joe Loss and his band, Two shadows in the moonlight

- Prinzessin Tam-Tam auf YouTube

Eine Auflistung von Rudolf Goehrs Kompositionen befindet sich in der Musikabteilung der Cambridge University Library.

Film

Rudolf Goehr war an den folgenden Filmen beteiligt:

- Was gibt’s Neues heut? Deutschland, 1932, Kurz-Spielfilm (Musikalische Leitung und Illustration)

- Eine wie Du. Deutschland, 1932/1933, Kurz-Spielfilm (Musikalische Leitung)

- Princess Tam-Tam. Frankreich, 1935 (Musik)

- Ohne ein Morgen. Frankreich, 1939 (Musikalische Leitung)

- Le Père Chopin. Kanada, 1945 (Musik)

- Heritage. Israel, 1949, Kurz-Dokumentarfilm (Musik)

- Day of Independence. Israel, 1951, Kurz-Dokumentarfilm (Musik)

In dem Film „Song of Paris“ (A Bachelor in Paris) aus dem Jahr 1952 wurde sein „Chanson des rues“ als „Just a song of Paris“ verwendet.

Herzlichen Dank an Lydia Goehr und Julia Crockatt für Fotos und ergänzende Informationen zu Rudolf Goehr, und an Josef Westner für seine Informationen zu den Abels und den Melody Gents.

Als Quellen dienten:

- Gradenwitz, Peter: Arnold Schönberg und seine Meisterschüler. Berlin 1925-1933, Paul Zsolnay Verlag, 1998.

- Schneidereit, Wolfgang: Discographie der Gesangsinterpreten der leichten Muse von 1925 bis 1945 im deutschsprachigen Raum. Eine Discographie mit biographischen Angaben in 3 Bänden, Band 1 und 2, Books on Demand, Norderstedt, 2019.

- Entschädigungsakte Rudolph Goehr im Archiv der Entschädigungsbehörde des Landes Berlin, Aktenzeichen 58.710.

- Korrespondenz zwischen Arnold Schönberg und Rudolf Goehr auf schoenberg.at.

- Meisterschule für musikalische Komposition Professor Arnold Schönberg in der Archivdatenbank der Akademie der Künste.

- Who was who at Camp Croft.

- Rudolf Goehr bei discogs.