„What was really killing Paul was his abandonment of the outside world, his horror of facing his own position as an obscure musician in Italy“

Frederic O’Brady (Frigyes Ábel) über seinen Bruder

Aufnahmen als Dirigent für Durium und Schlagerkompositionen

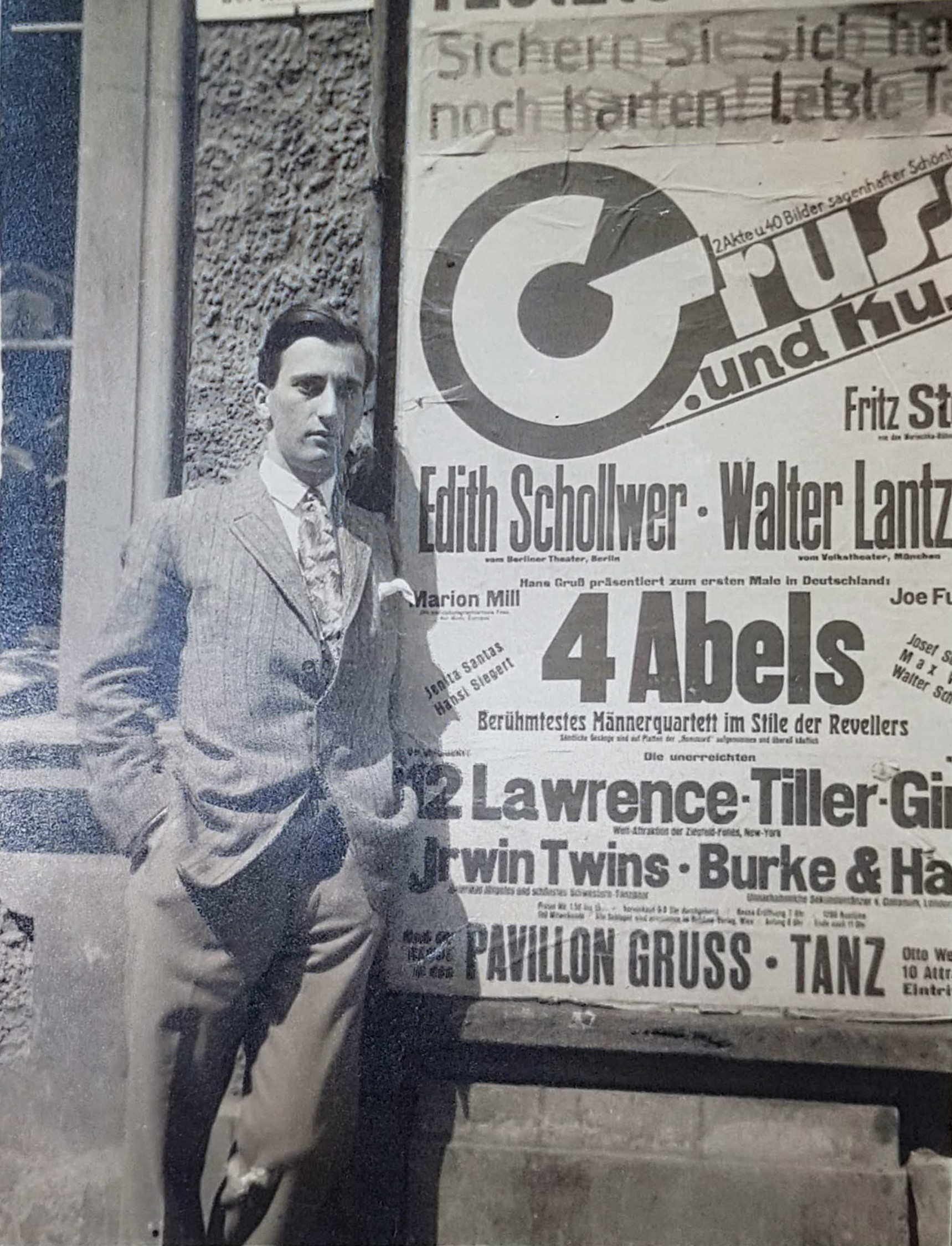

Pál Ábel wurde am 13. Februar 1901 geboren. Seine Mutter Anna war die Tochter einer Französin und eines russischen Offiziers und in Wien aufgewachsen. Ihr Mann Gyula Ábel war Getreideexperte und arbeitete am Kornmarkt. Zuhause wurde ungarisch, deutsch und französisch gesprochen. Wie die Sänger seines späteren Quartetts, war auch Pál Ábel jüdischer Abstammung.

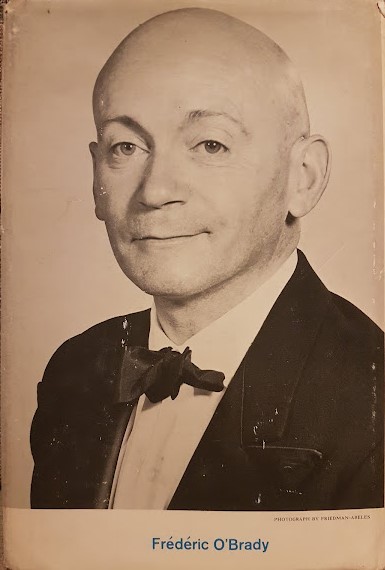

Sein jüngerer Bruder Frigyes wurde später unter dem Namen Frederic O’Brady als Schauspieler bekannt. Erfreulicherweise veröffentlichte er im Jahr 1964 unter dem Titel „All Told“ seine Memoiren, die einigen Aufschluss über das bisher recht mysteriöse Leben des Gründers der Abel-Sänger geben. Natürlich beschreibt Ábel/O’Brady einige Szenen überspitzt und immer mit einem Anflug satirischen Humors; über seinen Bruder schreibt er, obwohl er seine Schwächen nicht verschweigt, mit großer Zuneigung. Da über den Gründer des Abel-Quartetts trotz seiner Bedeutung und des Erfolgs seiner Gruppe nur sehr wenig bekannt ist, möchte ich trotz ihrer anekdotischen Natur hier einige Details aus O’Bradys Buch teilen.

Bis 1915 lebte die Familie in einem vierstöckigen Wohnhaus in Buda, zwischen dem Szent-Lukács-Heilbad auf der einen, und dem Budai Irgalmasrendi Kórház (Krankenhaus des Budaer Ordens der Barmherzigkeit) auf der anderen Seite. Zwischen dem Wohnhaus und dem Krankenhaus befindet sich noch heute die Üstökös utca. 1915 zogen die Ábels nach Pest, und zwar in die Aulich utca Nummer 7, ganz in der Nähe des Parlamentsgebäudes.

„My brother had an extraordinary gift for music….“

Pál Ábel war ein musikalisches Naturtalent und bekam eine Geige als er fünf Jahre alt war, während sein Bruder Frigyes Klavierspielen lernte, und so die beiden später zusammen musizierten. Sein Bruder beschreibt ihn als ungewöhnlich gutaussehend und als notorischen Schürzenjäger schon in seiner Jugend. Daneben wird er auch als launisch und ein wenig schwierig charakterisiert – O’Brady erzählt, wie er einmal seine Mutter fragte, warum sie seinen älteren Bruder bevorzuge, worauf sie antwortete Pál brauche ihren Schutz, weil er streitlustig sei und nicht gut mit „Papa“ auskomme.

An der Musikhochschule in Budapest studierte Pál von 1920 bis 1921 Komposition, Kontrapunkt, Orchestrierung, Musikgeschichte, Klavier und Chor. Sein Lehrer im Fach Komposition war der bekannte Komponist Leó Weiner. 1921 bis 1922 kamen die Fächer Musikästhetik, ungarische Musik und liturgische Musik hinzu, im November 1922 erhielt er sein Abschlusszeugnis.

Mitte der 20er Jahre heiratete er die Opernsängerin Kató Halász, über die sein Bruder schreibt „she adored my brother as everyone else did“ („sie betete meinen Bruder an, wie Jedermann“) und die er wenig schmeichelhaft als „groß, dick und süß“ beschreibt. In Ungarn und Deutschland traten die beiden seit ungefähr 1925 mit einer von Pál Ábel komponierten „Simultanoper“ auf.

1928 gründete er in Berlin ein Gesangsquartett: Das Abel-Quartett.

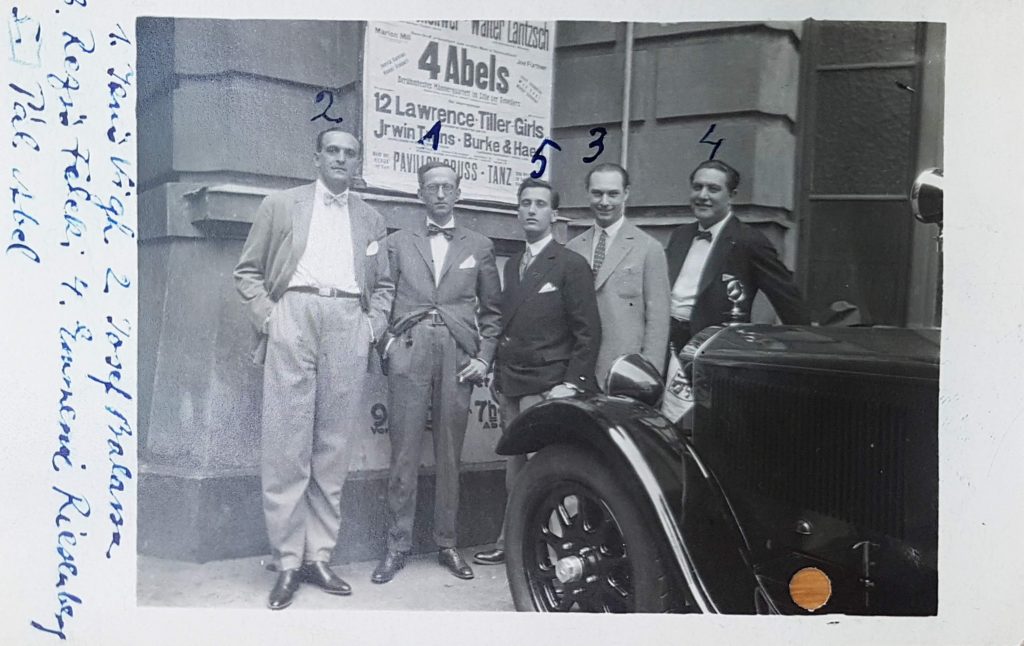

Die Brüder begegneten sich gelegentlich in Deutschland (O’Brady arbeitete mittlerweile als Schauspieler und tourte, wie er selbst sagt, mit einer „Vierzehnt-klassigen Revue“). Über ein solches Treffen schreibt er:

„Visions of 1928 Berlin come in flashes: my unshaved brother in a dressing gown rehearsing with his quartet at 4 p.m. in a tiny room where the explosions were like the sonic boom; the hulk of a giant bass singer…“

(„Visionen von Berlin 1928 tauchen auf wie Blitze: mein unrasierter Bruder in einem Morgenmantel, wie er um 4 Uhr nachmittags mit seinem Quartett in einem winzigen Zimmer probt wo die Explosionen wie ein Überschallknall klangen; der Riese von einem Bass-Sänger….“)

Ein anderes Mal forderte Pál seinen Bruder auf, sich dringend zum Deutschen Theater in München zu begeben. Die Abels traten dort in einer Revue auf. Wie O’Brady erzählt:

„Die Gruppe hieß ‚die 4 Abels‘, aber mit meinem Bruder am Piano waren sie fünf, und er wollte einen speziellen Scheinwerfer auf sich selbst haben, bevor die vier anderen Gesichter angeleuchtet wurden. Wenn mich jemand im Deutschen Theater fragte, wer ich sei, antwortete ich: ‚ich bin der sechste der vier Abels‘.“

Wie O’Brady erzählt, sollte er den ebenfalls an der Revue beteiligten Tiller-Girls das Ukulele-Spielen beibringen. Außerdem unterstützte er den Dirigenten des Orchesters – seinen ungarischen Landsmann Tivadar Pallós, der später die Gesangsgruppe „Pallós Ladies“ gründete.

Das Ende des Abel-Quartetts beschreibt O’Brady so:

„Then his singers revolted, because he thought he ought to get paid more than they, as their arranger and pianist. It was a quartet, but they were five, counting him. My brother did not yield; the team broke up and he went to Milan, on spec, rather than accept one of five equal parts.“

(„Dann rebellierten seine Sänger, weil er dachte, er sollte mehr bezahlt werden als sie, als ihr Arrangeur und Pianist. Es war ein Quartett, aber sie waren fünf, ihn mitgezählt. Mein Bruder gab nicht nach; das Team brach auseinander und er ging lieber auf gut Glück nach Mailand als eine von fünf gleichwertigen Rollen anzunehmen.“)

Allerdings ging Ábel nicht sofort nach Italien, sondern gründete zunächst ein neues Gesangsensemble, das Anfang 1930 in Wien als „Die Abels“ auftrat: zunächst gab es ein Engagement im Kabarett Simplicissimus, und ab dem 28. Februar 1930 in Bruno Granichstaedtens Jazz-Operette „Reklame“ im Theater an der Wien. Das Stück brachte es auf über 130 Vorstellungen. Noch vor der Premiere kam es zu einem Rechtsstreit zwischen Ábel und seinen ehemaligen Sängern in Berlin, die weiterhin den bekannten Namen „Abel-Quartett“ benutzen wollten, womit der Namensgeber natürlich nicht einverstanden war, zumal er nun ein neues Quartett unter demselben Namen gegründet hatte (was bis auf den heutigen Tag für Verwirrung sorgt!).

Noch bis ungefähr Februar 1931 taucht Ábel mit seinen Sängern als „Professor Abel und seine Jazz-Sänger“ auf Platten und im Radio auf. Am 22. Januar 1931 werden aus dem an diesem Tag neu eröffneten Haus des Rundfunks drei Sendungen verschiedener Sparten übertragen: Kammermusik, „Zeitgemäße Unterhaltung“, und ein großes Orchesterkonzert unter Leitung von Bruno Seidler-Winkler. An der Unterhaltungssendung sind die Abels beteiligt und der Vorwärts urteilt am Tag danach am Beispiel ihres Auftritts über die Qualität der Übertragung aus den neuen Senderäumen: „Wenn die Abels singen, ist jede Stimme klar zu unterscheiden und scharf profiliert. Ganz füllig klingt das Klavier.“ Am Programm der Unterhaltungssendung lässt der Berichterstatter jedoch kein gutes Haar: „Erotik am laufenden Band, geistlose Spielereien, dumme Chansontexte, an denen ein halbes Dutzend Männlein mitgearbeitet haben, eine Musik, mit der wenig anzufangen ist, bleiben die traurigen Merkzeichen.“

Im Laufe des Jahres 1931 nahm Ábel ein Angebot der Firma Durium an, die flexible, nur einseitig bespielbare Platten bestehend aus dem neu-entwickelten Kunststoff „Durium“ produzierte, die in der Herstellung wesentlich billiger waren als herkömmliche Schellackplatten. Für dieses Label arrangierte und dirigierte er Anfang der 1930er Jahre zahlreiche Titel.

Das von ihm gegründete „neue“ Abel-Quartett nahm weiterhin für das Label Kristall Schallplatten unter diesem Namen auf, nun unter Leitung von Rudolf Goehr, und wurde später zu den „Melody Gents“.

Ábels Frau ging zunächst mit ihm nach Italien und hatte ein Engagement an der Mailänder Oper, ließ sich aber Mitte der dreißiger Jahre scheiden. Pál Ábel schrieb von nun an „schmalzige Schlager“ (so schreibt sein Bruder). Anfang der 1930er Jahre stelle er ein weibliches Gesangstrio zusammen, das einige Plattenaufnahmen machte.

Sein größter Erfolg als Schlagerkomponist war vermutlich „Dopo di te“, das 1946 von Nilo Ossani und 1948 von Nilla Pizzi und Natalino Otto aufgenommen wurde. Nilla Pizzi sang das Lied noch 1998 in einer Fernsehsendung, 50 Jahre nachdem sie es zum ersten Mal aufgenommen hatte. Es erschien außerdem auf zahlreichen Samplern der „Königin des Italienischen Schlagers“.

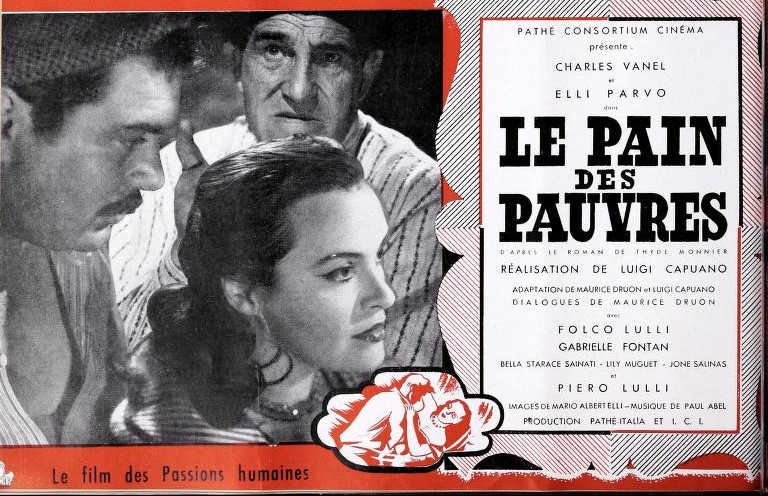

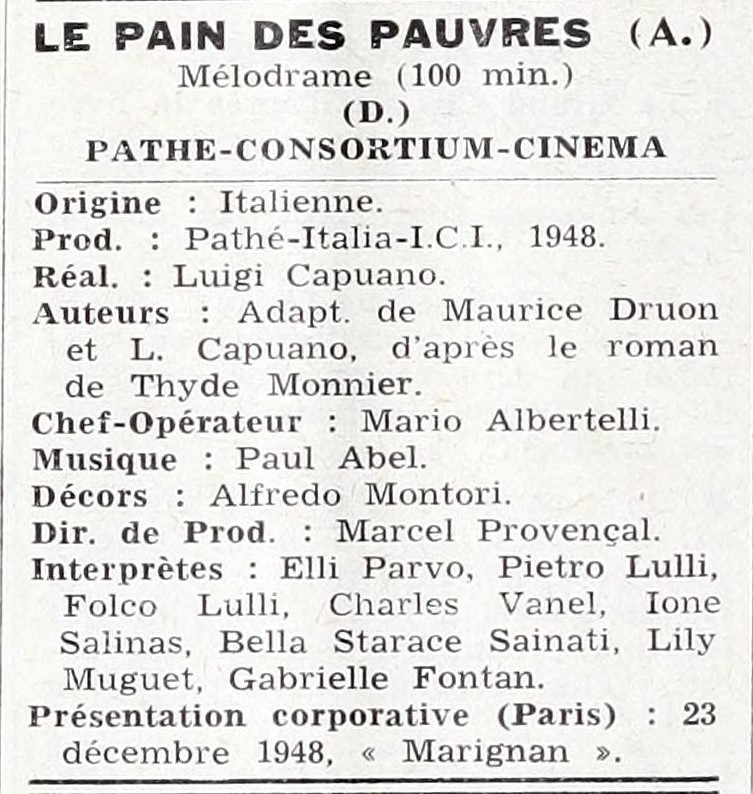

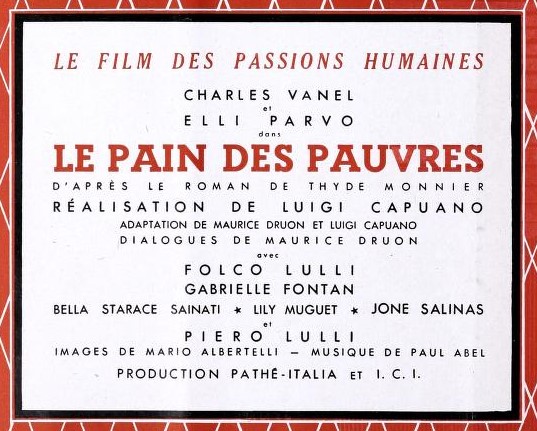

Vielleicht war es der Erfolg von „Dopo di te“, der dazu führte, dass er 1949 die Musik zu zwei Filmen beitragen konnte, nämlich zum frühen Marcello-Mastroianni-Film „Vertigine d’amore“ und zu „I peggiori anni della nostra vita“.

Zwei weitere erfolgreiche Titel waren „Sul Danubio con te“ (1938) und „Mon Amour (1948), die beide ebenfalls von mehreren Interpreten aufgenommen wurden. Eine Liste von Schlagerkompositionen gibt es hier.

In den 1950er Jahren war Paul Abel gelegentlich im italienischen Rundfunk zu hören, so wie in diesem Programm im Jahr 1956, in dem er drei unveröffentlichte Lieder vorstellte:

Die folgende Anekdote mag mit einiger Vorsicht zu genießen sein, enthält vermutlich aber einen Kern von Wahrheit. Mitte der dreißiger Jahre erhielt Frederic O’Brady, so berichtet er, in Paris Besuch von seinem Bruder – gut gekleidet, mit einem teuren Koffer in der Hand, angeblich auf dem Weg nach Hollywood, um Musik für einen MGM-Film zu schreiben. O’Brady beschreibt die Szene mit großem Humor: er selbst lebte damals mit seiner englischen Ehefrau in beengten Umständen als Schauspieler in Paris, und in der Mitte seines Zimmers stand ein großes Marionettentheater. Sein Bruder verbringt die Nacht bei den beiden und, am nächsten Morgen, wie O’Brady schreibt, „konnte ich nicht umhin herauszufinden, dass er vollkommen pleite war“.

Ein paar Tage später taucht eine junge Frau mit einem Baby im Arm auf, und es stellt sich heraus, dass Pál, der mittlerweile in Rom mit einer Pensionswirtin zusammenlebte, eine Affäre mit deren Zimmermädchen hatte. Als dieses schwanger wurde, floh Pál Ábel vor den unvermeidlichen Komplikationen kurzerhand nach Paris, wohin ihm die Geliebte (plus neugeborenem Baby) auf dem Fuße folgte.

Die drei beziehen ein Zimmer in einem kleinen Hotel, verbringen aber jeden Tag einige Stunden bei Páls Bruder, der mittlerweile die französische Staatsbürgerschaft beantragt hat. Als ein Einwanderungsbeamter auftaucht, um O’Bradys Lebensumstände in Augenschein zu nehmen, stillt die junge Mutter (eine Italienerin) ihr Baby, der Ungar Pál Ábel klimpert auf dem Klavier, ein österreichischer Flüchtling repariert Marionetten und die englische Ehefrau beobachtet die Szene bei einer Tasse Tee.

(O’Brady merkt an dieser Stelle an, dass die Beurteilung des Einwanderungsbeamten zu seinen Ungunsten ausfiel und er die französische Staatsbürgerschaft erst nach weiteren zehn Jahren, einer Gefängnisstrafe als britischer Spion und einer Dienstverpflichtung in der Fremdenlegion erhielt.)

Eine Woche später taucht Tina, die römische Pensionswirtin auf, und fordert Ábel auf, die Situation zu klären, nach Rom zurückkommen und sie zu heiraten. Das Verhältnis der Brüder kühlt nach diesen Ereignissen merklich ab, wie O’Brady schreibt.

Es vergehen nun fast 20 Jahre bevor die beiden sich wiedersehen.

Im Juni 1953, nachdem sie sich während des Krieges und der Nachkriegsjahre aus den Augen verloren hatten, fährt O’Brady nach Rom um seinen Bruder zu besuchen. An der Adresse der Pension in der Via degli Scipioni empfängt ihn eine grauhaarige weinende Frau, die ihm erzählt, dass „Paolo“ ernsthaft krank und zur Kur in den Umbrischen Bergen sei. An der dortigen Adresse trifft er einen gebeugten, gelblich ausehenden Mann, den er nur an der Art, wie er die Hand hebt, um zu winken, erkennt. Pál ist an Tuberkulose erkrankt und in schlechter Verfassung, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch.

Sein Bruder schreibt: „…. what was really killing Paul was his abandonment of the outside world, his horror of facing his own position as an obscure musician in Italy.“

(„… was Paul wirklich umbrachte, war seine Verlassenheit von der Außenwelt, sein Entsetzen über seine eigene Position als obskurer Musiker in Italien.“)

Der Arzt meint, der Besuch sei effektiver als jede Behandlung. Sein Patient ist „niedergeschlagen und desillusioniert“. Der Bruder versucht sein Möglichstes um ihn aufzumuntern. Er versucht, ihn zu ermutigen als Musiker neue Wege zu suchen:

„A man like Paul could have attempted a new style, a modern Italian opera buffa, sprightly, moving and flashy.“

(„Ein Mann wie Pál hätte einen neuen Stil versuchen können, eine moderne italienische Opera buffa, spritzig, bewegend und schrill.“).

Im Versuch, ihn zu ermutigen, erreicht der Jüngere das Gegenteil: seine Erwähnung dass das französische Fernsehen eine von ihm komponierte Kurzoper ausgestrahlt habe, bestürzt Pál zutiefst weil sie ihn an seinen eigenen Mangel an Erfolgen erinnert – dabei war die Musik seit ihrer Kindheit seine Domäne gewesen -, und mutlos entgegnet er: „…if I proposed anything to the Italian networks, they’d just laugh at me“ („Wenn ich den italienischen Sendern irgendetwas vorschlagen würde, würden sie mich auslachen.“)

Im Sanatorium wird ein Zusatzbett in Pál Ábels Zimmer gestellt, und die Brüder reden nächtelang abwechselnd in Ungarisch, Deutsch, Englisch und Italienisch. Sie sprechen über die entscheidenden Momente in ihren Karrieren. Pál erwähnt drei Sommer in Viareggio, während derer er eine kleine Kapelle dirigierte und die Sommernächte in Gesellschaft schöner Frauen genoss.

„Then his eyes sank back into darkness as he said that the last time he had gone to Viareggio he already felt very ill and he could not help thinking how others would go on petting and kissing on the beach on summer nights, ‚and I would be dead‘, said Paul, ‚and it made me so sad to think all this would be going on without my being there that I sat down and wept‘.“

„Dann versanken seine Augen wieder in Dunkelheit, als er sagte, dass er sich bei seinem letzten Besuch in Viareggio schon sehr krank gefühlt habe und er nicht anders konnte, als daran zu denken, dass sich andere in den Sommernächten am Strand liebkosen und küssen würden, ‚und ich wäre tot‘, sagte Paul, ‚und es machte mich so traurig, daran zu denken, dass all dies ohne mich weitergehen würde, dass ich mich hinsetzte und weinte‘.“

Pál Ábel starb nach einigen weiteren Aufenthalten in Sanatorien 1958 an Tuberkulose.

Dieser Artikel basiert in großen Teilen auf Frederic O’Brady’s Memoiren „All Told“, Simon and Schuster, New York, 1964.

Eine Auflistung von Kompositionen und Aufnahmen von Pál Ábel gibt es hier.